La aparición del libro de memorias de Beatriz Sarlo apenas un par de meses después de su fallecimiento fue un acontecimiento que trascendió el ámbito de la producción literaria. Quisimos conversar con alguien que hubiera estado cercano a Beatriz, pero que no fuera del círculo íntimo que trabajó durante años en la elaboración de este libro. Nos pareció que nadie mejor que Martín Kohan, novelista, ensayista, académico, de conspicua participación en el debate público, pero además, amigo personal y gran conversador. Lo hemos entrevistado infinidad de veces, sobre los temas más diversos, desde Boca y Defensores de Belgrano, hasta Tangalanga y los mecanismos de la memoria. Siempre nos dijo cosas inteligentes y siempre hemos reído juntos al charlar. No fue esta la excepción, aunque la emoción por el recuerdo de esa increíble personalidad que fue Beatriz Sarlo tiñó la conversación de melancolía. Ojalá les guste.

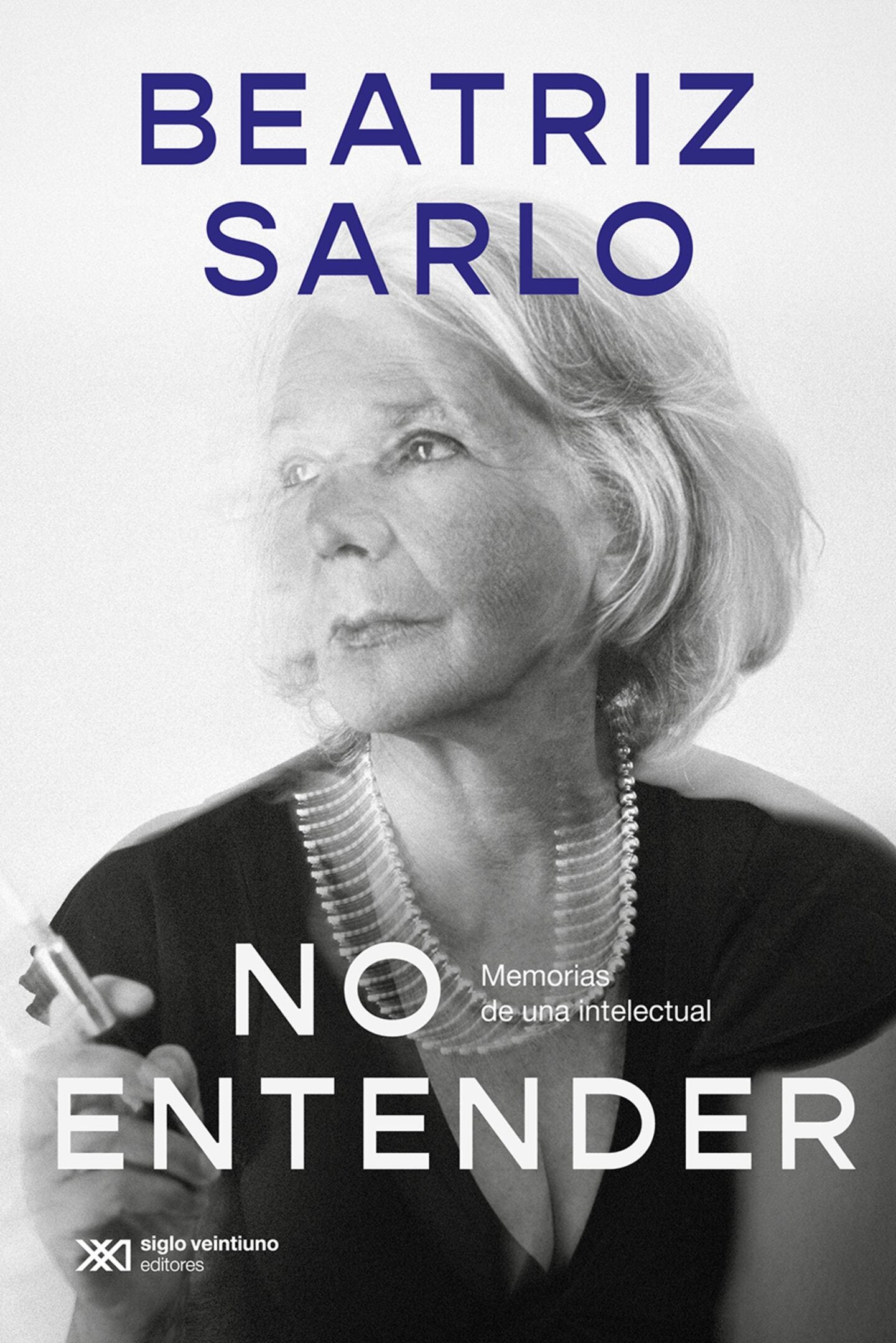

Vamos a hablar un rato de un libro que me gustó mucho. No me gusta usar la palabra "póstumo", pero es el libro que apareció poco después de la muerte de Beatriz Sarlo: No entender. Memoria de un intelectual, publicado por Siglo XXI. Lo leí apenas salió. Me gustó mucho. Tuve una relación superficial, pero muy amable, con Sarlo a lo largo de mucho tiempo, 20, 30 años. Me conmovió su muerte y el libro es muy particular, porque es completamente distinto de lo que ella solía escribir. Está contado en primera persona, con aspectos de su vida, algunos esperados y otros totalmente inesperados, muy interesantes. Me pareció adecuado en este ciclo de conversaciones con lectores calificados hablar con Martín Kohan sobre No entender, porque además de ser un novelista que todos conocen, tuvo una relación mucho más profunda con Beatriz, tanto por amistad como por razones académicas. Compartieron un espacio académico durante mucho tiempo. Martín, ¿cómo estás? Gracias por charlar un rato.

Gracias a vos por invitarme a conversar justamente sobre este libro.

Contanos un poco cómo era tu relación con Beatriz.

Inicialmente como estudiante. Cursé su materia de literatura argentina del siglo XX en 1987. Un año después dictó un seminario que fue muy importante en la carrera de Letras. Muchos sentimos que cursar esa carrera implicaba haber hecho ese seminario. Con el tiempo, se volvió una especie de mito haberlo cursado. Pasó como con el gol de De La Mata que la cantidad de gente que manifestaba haberlo visto era mayor que la que cabía en el estadio. Varios me dijeron: “Yo hice ese seminario”, pero no entrábamos todos en el aula. Se volvió una instancia decisiva en nuestra formación. Creo que es válido incluso quien no lo hizo, puede sentir que lo hizo. A partir de ahí, se generó un vínculo personal. No quiero llamarlo amistad porque sé que hubo personas mucho más cercanas a Beatriz, y me parece bien reservar esa palabra para ellas. Pero sí tuvimos un trato cercano y afectuoso. Estuve casado con alguien que era muy cercana a ella, así que también por ese lado accedí a ese vínculo. La veía periódicamente. Leí el libro poco después de su muerte, en el marco de una actividad de homenaje en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. Si no hubiera sido por eso, creo que habría esperado un poco más. Fue conmovedor, pero también doloroso leerlo tan cerca de su muerte.

Eso es interesante. Vos hubieras dejado pasar unos meses. Es como escuchar la voz de alguien que acaba de morir. Muy doloroso.

Sí, exactamente. Además, poco antes de su muerte tuvimos una conversación donde habló de algunas cosas personales que luego aparecen en el libro. Entonces, al leerlas, fue muy impactante. Hay personas a las que uno empieza a extrañar de inmediato. Al mismo tiempo, nos cuesta creer que ya no estén. Y cuando seguimos todos sus libros, como me pasó con Saer o con Piglia, leemos sabiendo que ese libro es el último. Es una despedida doble: como lector y también personal.

En los últimos años la veía cada tanto, tal vez una vez cada dos años, en entrevistas o encuentros casuales. Era una relación más distante, pero muy intensa para mí. Me atraía mucho su personalidad. Era muy cordial, lo cual contradecía un poco su fama de severa. Esa mezcla de dureza y amabilidad. Yo no compartía ámbitos académicos con ella, donde hay más competencia, pero sí escribí una reseña sobre el libro, y más de una vez pensé: “Por ahí esto que escribo le puede molestar”, con miedo. Como si todavía pudiera leerla. Cuesta aceptar que alguien ya no está.

Totalmente. Por la admiración que le teníamos, es difícil no imaginar que podía leer o escuchar lo que decíamos. Cuando publicaba un libro, siempre pensaba en hacérselo llegar. Ahora, por primera vez, me va a pasar que voy a publicar algo y ya no voy a poder dárselo. Su lectura era importante, con entusiasmo o con reparos. Era parte del proceso. Nos va a llevar tiempo acostumbrarnos, y en el fondo no queremos hacerlo. En lo personal, no me quiero acostumbrar. Prefiero que me falte siempre. Que su ausencia siga presente. Lo que decís me hace pensar en algo que aprendí con ella: no todos expresan el afecto de manera convencional. Beatriz no usaba las formas convencionales de mostrar afecto, pero el afecto estaba. Su modo no era el del abrazo o el gesto efusivo, pero sí era afectuosa a su manera. Me gusta mucho tener que refinar la sensibilidad para la percepción del afecto como lo expresaba Beatriz.

Sí, es verdad.

Uno tiene que aprender a leer esos gestos, a captar cómo se manifiesta el afecto en personas como Beatriz. No hay que imponerles una forma, sino afinar la percepción propia. Era muy rigurosa, muy estricta, pero también profundamente respetuosa y con un gran sentido del buen trato. Eso también se ve en el libro. Era dura porque era estricta. Y era estricta consigo misma, fue estricta con su madre, y en el libro eso se ve en un renglón y medio, pero que sea un renglón y medio lo vuelve más contundente que si le dedicara un capítulo entero. Era efectivamente estricta. Yo no dejaba de tener con ella el temor de hacer algo que le pareciera mal, porque era muy rigurosa. Al mismo tiempo, ese rigor fortalecía vínculos y lealtades. Por ejemplo —y no me voy a pronunciar sobre algo que vos conocés mejor que yo—, vos fuiste objeto y víctima de una patoteada violenta en la Feria del Libro.

Y ella estaba.

Ella estaba ahí, lo compartía, y eso me parece significativo. Me viene ahora la memoria, porque estoy hablando con vos, y ese es uno de los elementos por los cuales podía generarse un vínculo de reconocimiento y lealtad podía generarse en Sarlo. Claro que también podía haber algo que en algún momento lo rompiera. A lo largo de su vida, Beatriz tuvo rupturas o discusiones demasiado vehementes con personas muy cercanas. Pero me parece que todo eso tiene que ver con esa manera de ser, a cuya formación uno asiste al leer el libro.

Me acuerdo de una idea que aparece en el libro, que cierra muy bien todo esto: a ella le parecía más interesante una agresión que elogio. No lo decía con esas palabras, vos seguramente lo podés decir mejor, pero era algo así como que lo agresivo, incluso lo insultante, tenía más espesor, más verdad, que un elogio fácil. No lo decía así, pero era algo del estilo: “Prefiero una agresión a una chupada de medias”. Porque el elogio puede ser falso, puede ser complaciente. En cambio, detrás de una agresión hay algo más sólido, más real. Incluso defendía un poco —aunque no mucho— los modos de las redes sociales. Decía que había algo interesante en esa brutalidad: en que la gente diga barbaridades puede aparecer algo auténtico, algo que sale de adentro y que es muy real.

Eso está en el comienzo del libro, que tengo la impresión de que fue lo último que escribió. Me parece que incluso ella lo dice. Yo pensaba también en eso. Porque, aunque en la universidad tuve relación con muchas personas, con dos establecí un vínculo que traspasó lo institucional y se volvió personal. Y fueron, justamente, las dos grandes referentes de la crítica literaria de esos años: Josefina Ludmer y Beatriz Sarlo. Dos temperamentos fortísimos, dos maneras de leer muy distintas, incluso antitéticas por momentos. A mí me tocó trabajar más cerca de Ludmer porque formé parte de su cátedra y fue mi directora de tesis de doctorado. Pero también tuve un vínculo muy sostenido con Beatriz, aunque sin lazo institucional formal. Y algo que tenían en común —siendo tan distintas en sus formas de leer y en sus perfiles intelectuales— era que detestaban que le chuparan las medias. Lo odiaban. Cuando Beatriz publicaba algo que me entusiasmaba, tenía que pensar mucho cómo decírselo para que no lo tomara mal. ¿Cómo le digo “me encantó tu libro” sin molestarla? ¡Para que no se enojara! Era todo un problema para mí. Me ponía en la situación de tener que aprender cómo expresar admiración sin caer en la adulación. "Puta madre, me encantó su libro, qué cagada" (risas). Porque le molestaba. Así como me generaba el desafío de entender su forma no convencional de mostrar afecto, también me pusieron en situación de expresar afecto y admiración de una manera que no la molestara. Y yo vi escenas en las que alguien le decía algo demasiado obsequioso, y ella no decía nada, solo ponía esa cara de severidad. No era maltrato, jamás abandonaba el respeto y la cortesía, pero recrudecía el talante severo. Esa expresión severa fue, en cierto sentido, la puerta de entrada a mi vínculo con ella. La primera vez que tuve una conversación con Beatriz fue cuando rendí el primer final con ella. Yo tenía 21 años, y durante los 20 minutos de exposición, ella mantenía una expresión neutra, severa, que no dejaba ver si le parecía bien o mal lo que decías. No sabías si ibas al 10 o al 4. Pero eso también mostraba su concentración, su atención, al respeto de escucha por quien hablaba. Alguien que la conocía mejor que yo decía que si algo no le gustaba, movía el pie derecho. (risas) Pero tampoco podías asomarte a mirar debajo de la mesa para ver si lo estaba moviendo. Esa severidad, sin embargo, nunca fue arbitraria, ni cruel, ni maltratadora. Era una combinación de severidad, generosidad y amabilidad. Y bueno… será que ya la estoy extrañando. No entender tiene que ver con eso. Con su registro de los tiempos que le tocó vivir. Es, de algún modo, la contracara de "no me chupen las medias". No me sorprende que valorara más la franqueza brutal del agresor que el elogio interesado. Aunque me parece que no hay que quedarse solo con esa alternativa. Ese fragmento del libro también puede leerse como una respuesta contingente al estado contemporáneo de las cosas: la intensidad con que circulan hoy las defenestraciones, las violencias. Y ella estuvo muy expuesta a eso. La insultaban personas que no sabían quién era, que no habían leído nada suyo. Escuchaban media entrevista y ya suponían que era “antiK”, o la otra mitad y creían que era “K”, y la insultaban igual. Fue abarcada por esa lógica que hoy abarca todo. Pero cuando uno conoce su envergadura intelectual, su trabajo como docente, como crítica, como figura pública… En el acuerdo o en el desacuerdo, se aprende. Yo he estado muchas veces en desacuerdo con Beatriz Sarlo, y he aprendido más de esos desacuerdos que de un montón de acuerdos con otras personas que no me exigen pensar ni un poco. Cuando Beatriz decía algo con lo que yo no estaba de acuerdo, lo que aprendía a solas era a tratar de entender ese desacuerdo: pensar en dónde podía estar equivocado yo y en qué podía estar equivocada ella. Siempre preferí un error de Beatriz Sarlo a un acierto de otros. Que acierten o no, si no me aportan nada, no me interesa. Lo que vos subrayás en el libro tiene que ver con esto, y con una especie de respuesta al estado actual de las cosas, donde la agresión está muy naturalizada, muy incorporada por todos. Pero también me quedé pensando que Beatriz Sarlo hace esa reflexión desde el lugar de quien fue agredida, no desde la agresión.

Claro, claro, no usando esa herramienta.

Exactamente. Si le hubiese parecido encomiable ese estado de agresividad generalizada, lo habría ejercido, y estuvo muy lejos de hacerlo. Era durísima en los debates, rigurosísima en las discusiones, tajante, filosa. Pero esa agresividad de energúmeno a la que responde la tuvo como objeto, no como sujeto. Lo digo porque algunos de estos energúmenos leen sus palabras como si Sarlo celebrara su propia agresividad, y me parece que pasan por alto que lo dice como objeto de esa violencia, no como sujeto. ¿No? Me parece que también fue una forma de decir que podía lidiar con eso sin mayores problemas. Y de veras podía.

Martín, ¿cómo te impactó el uso de la primera persona por primera vez? Ya en el prólogo dedica buena parte a explicar por qué nunca la había usado y por qué lo hace ahora. A mí me sedujo tanto esa primera persona que incluso extrañé no haberla leído en libros anteriores. Pero al mismo tiempo me parece notable que aparezca justo su voz al final, incluso dos meses después de su muerte, tiene algo hasta poético eso. ¿Cómo lo viviste vos?

Mirá, algo de eso ya estaba en Viajes. Su postura respecto de la primera persona la comparto completamente, especialmente en su crítica a ciertos usos. En Tiempo pasado discute y cuestiona el abuso de la primera persona, y sus argumentos me siguen pareciendo muy convincentes; de hecho, los retomo seguido. También hay que ver a qué apuntaba exactamente su crítica a los abusos de la primera persona en una época determinada. Beatriz escribe el prólogo del libro Primera persona de Graciela Speranza —quien en ese momento formaba parte de su cátedra en Filosofía y Letras de la UBA, un libro de entrevistas que debe tener ya, ¿cuántos? ¡unos 30 años! Yo, como me autopercibo de 30, calculo mal el paso del tiempo… Es que no tenemos 30, ese es el problema aritmético. Por eso nuestras cuentas retroactivas no cierran. Pero sí, ese es un libro de hace mucho, y en ese prólogo Beatriz reivindica la reaparición del sujeto, de alguien que toma la palabra. Allí lo elogia, y lo critica solo cuando la primera persona —sobre todo en registros testimoniales— pretende tener el mismo estatuto de legitimidad que el abordaje histórico. Cuando la primera persona se atribuye una potestad de verdad y de comprensión histórica. Eso es lo que cuestiona. Y lo hace en un momento en que se está disputando la significación de la militancia de los setenta. Y es fabuloso cómo en este libro aparece su primera persona, fuerte, como decías, con una modulación inédita para contar su propia subjetividad. No para afirmar una verdad desde el yo, sino para contar cómo se forma ese yo. No lo erige como púlpito desde el cual hablar, sino que narra cómo se construyó esa subjetividad, cómo se hizo una intelectual. No es para erigir el yo y desde ahí desparramar verdades sino contar cómo se construyó ese yo. Y ese "hacerse" entra en relación con el "no entender", con ese aprendizaje que tiene más que ver con el proceso que con las certezas. Me gustó mucho eso que ella cuenta que de chica le decían "Te hacés la intelectual". Pero, ¿qué sabés vos de lo que me hago o no me hago? ¿Qué te hacés vos?.

Ella pasa de un "hacerse" de impostación a un "hacer" de construirse.

Exacto.

Otra cosa que aparece es algunas suturas con relaciones perdidas, como Juana Bignozzi o David Viñas, da la sensación de arreglar cuentas aunque los dos ya no estuvieran.

Cuando había afecto o admiración, también podía haber una pelea o una distancia profunda por una escena que otros dejarían pasar. Así como podía fijar un vínculo de lealtad a partir de una escena determinada, también podía ir a una ruptura y que fuera muy difícil de remontar. Pero el afecto y la admiración, a pesar de todo, quedaban intactos. A Juana Bignozzi no la conocí personalmente. Con David Viñas ni siquiera fui cercano como lo fui con Beatriz. Pero en escenas públicas, como la que conocemos del programa de Cristina Mucci, se notaba que no era una persona fácil de tratar. Se ve muy bien también en los diarios de Ricardo Piglia, donde el vínculo con Viñas es extraordinario. No eran relaciones sencillas. Pero eran figuras de un nivel intelectual superlativo, con temperamentos fuertes, formados en épocas culturales y políticas muy duras. Y cuando se enfrentaban, lo que salía de ahí no eran chispas: era fuego real. Eso también es fabuloso.

Martín, para terminar, me gustaría que hablemos del título del libro, No entender. Ella lo aplica a muchas cosas, pero sobre todo a su gusto por el arte difícil, el que no se consume fácilmente: la vanguardia, digamos. En muchas cosas, incluso políticamente, uno podría decir que se moderó. Estuvo en el maoísmo, y terminó en una socialdemocracia bastante liberal. En cambio en sus gustos artísticos se radicalizó. Y en el libro hay una defensa muy fuerte de eso. ¿Vos cómo lo ves?

En cuanto al viraje político, yo recién entraba a la facultad. La conocí como estudiante: ella era docente en la carrera de Letras en el año '87, que coincide exactamente con esos años en los que se dio ese viraje que seguí muy atentamente, siendo muy joven. En ella, como en otros, había una cantidad de intelectuales que por entonces hacían un viraje análogo. Uno sabía que habían tenido una militancia vehemente, rotunda. Y uno entraba en sus vidas, o mejor dicho, ellos entraban en la de uno, justo en ese momento en que ese viraje se producía: una moderación dentro de la izquierda, ya sin la radicalidad de los años anteriores. Pero uno sabía de ese pasado. Digo, porque en ese viraje estaban Beatriz Sarlo, Hugo Vezzetti, Oscar Terán, Carlos Altamirano, Juan Carlos Portantiero... y me estoy olvidando de varios. Todo un grupo de intelectuales que viraban desde una militancia radicalizada hacia una postura más moderada. A veces encontraba tesituras de descalificación por esa moderación, más allá de que pudiera compartirlas conceptualmente, siempre partí de la base de que me faltaban y me faltan, hectolitros de sopa de vitina antes de discutir lo que podía percibir como una moderación socialdemócrata en estas figuras, que venían de donde venían. A lo sumo uno podía seguir otras líneas. Por ejemplo, Juan Carlos Marín, en el área de la sociología; el propio David Viñas, ya que lo mencionaste, uno decía: “Bueno, no es el único recorrido posible, no es la única manera de procesar ese pasado político, pero jamás lo desestimaría”. Y, como dije antes, son figuras de un relieve intelectual tan extraordinario que a menudo aprendí más en el desacuerdo con ellos que en el acuerdo con otros con quienes podía coincidir y que, sin embargo, no me planteaban la misma exigencia de elaboración conceptual que Beatriz Sarlo con su recolocación política en los 80. Y, respecto a lo que bien decís: sí, me parece que hay en ella una posición que, yo diría, tenía una inflexibilidad premeditada respecto de un proyecto moderno y vanguardista en lo artístico y estético. Hace poco me contaron —no voy a decir quién, porque no importa— que una pareja le propuso ir a ver Aida al Colón, y a ella le pareció una concesión al populismo estético. (risas) Aparentemente accedió en un raro día de flojedad temperamental. Pero le parecía una concesión. Y no es que no fuera auténtico, al contrario: me parece que había una voluntad de subrayar esa exigencia. Creo que la analogía con Adorno es válida. En él no solo se percibía una posición firme, sino una necesidad premeditada de subrayar su inflexibilidad estética. A mí eso me gusta, independientemente de si adhiero o no. Una persona que conoce muy bien la obra de Adorno, traductora de alemán, me contaba que él era muy estricto: si no era Schubert o, todo lo demás le parecía una concesión. Pero, si llamabas a su casa en Estados Unidos a las ocho de la noche, no te atendía porque estaba viendo Daktari. No interrumpía Daktari por nada. Estaba fascinado con Clarence, el león bizco. Y en Beatriz a mí me gustaba ver cuál era su Daktari. Por momentos podía ser el tenis. Aunque incluso sobre el tenis tenía unas elaboraciones como si estuviera hablando de Borges. Para mí, más allá de seguirla o no, (no estoy capacitado para sostener ese nivel de rigor) me parece valioso el gesto: plantear el no entender como una exigencia. Ella no se posicionaba desde la certeza o desde la afirmación de su competencia. No decía “yo tengo el oído entrenado para el dodecafonismo, no me vengas con Palito Ortega”. ¡Directamente rechazaba el Aída de Verdi! Soin embargo, su lugar no era “yo entiendo esto y desprecio al que no entiende”, sino: “me interesa esto justamente porque no lo entiendo”. Y ese no entender se volvía una exigencia formativa, un estímulo. No se instalaba en el lugar de quien ya comprendió todo, sino en el de quien está en proceso, que valora las expresiones artísticas que lo colocan en el lugar del no entender. En el recorrido que hace por sus parejas, también se ve eso: su disposición a aprender lo que no sabe y tratar de entender lo que no entiende. Lo mencionó en relación con la música y con Federico Monjeau —alguien de quien hablamos públicamente—, que tenía mucho de eso: la seducción por lo que no comprendía. No la repelía, todo lo contrario. Y eso da una clave sobre lo que es la formación de un intelectual, sobre todo en una época donde todo el mundo parece creer que entiende todo. Se notaba en su trato cuando se interesaba por algo que no entendía, como cuando hablaba con Federico Monjeau. A mí, que no tengo su estatura intelectual, un día me preguntó con muchísima atención cómo se forman y cómo funcionan las barras bravas. Yo fui su Gustavo Grabia (risas).

Había un interés genuino por entender.

Y no era un recorrido de no entender a entender, para luego instalarse en el entendimiento y brillar. Era reanudar y renovar constantemente el no entender como estímulo del trabajo intelectual.

Dos cosas me surgen de esto. Una es que, como populista estético-artístico que soy, cuando leo lo que a ella le gustaba o no, lo leo de un modo que lo siento amable. No siento desdén. Siento que está diciendo: “esto es lo mío”. Plantarse frente a algo sin entenderlo, y que esa demanda forme parte del disfrute.

Tiene que ver con ese "yo" del que hablábamos: no un yo consolidado que mira a los demás, sino uno que se cuenta a sí mismo en su proceso de formación. Y creo que algo que hice bien —no digo que siempre lo haya logrado— fue procesar el estar cerca de alguien como Beatriz Sarlo, admirarla tanto y no decírselo para que no me sacara a empujones. Porque, efectivamente, no había desprecio. Y si uno no lo traspasaba a la inhibición, podía convertirlo en estímulo. Reproducir su gesto, en algún modo. No afirmarse ni ponerse a la defensiva. Ni decir: “¿qué tiene de malo el cine que me gusta a mí?”, ni dejarse inhibir. Sino preguntarse qué puede ser estimulante en eso. Que no funcione como inhibición ni coerción, sino como estímulo. En 1999, la vi en Atlántida, con un grupo en el que ella también estaba. Yo estaba casado con alguien cercano a ella. Su presencia —y lo puedo decir ahora porque ella, dolorosamente, ya no se va a enterar— me ayudó a leer La montaña mágica de Thomas Mann. No porque me dijera nada al respecto, ni me comentara la lectura, ella simplemente estaba jugando a la paleta en la playa. Pero ella valoraba a Thomas Mann, y su presencia ya bastaba. Y en el caso de Beatriz, me parece que logré eso: que cuando ella desestimaba algo que yo apreciaba, no reaccionar a la defensiva, sino convertirlo en un estímulo.

Y volviendo a lo de Daktari, pensaba cuál era su Daktari. Porque vos mencionaste a Monjeau, y no lo dijimos explícitamente, pero también estaba Rafael Filippelli, su referente de jazz. Tanto Rafael como Federico amaban el tango, la música popular. Y Beatriz, musicalmente y en términos de cine, parecía no tener ese vínculo. Había que buscarlo quizás en el tenis. Federer era su figura. No se advertía en ella ese universo más permisivo que sí tenían Monjo o Filippelli, que sabían de todo, pero podían amar la música italiana o el tango.

Como lector, no lo notaba en Beatriz. Y no es poco decir eso, tratándose de alguien que escribió crítica literaria. Yo le debo a ella haber leído Caracol, el cantor de tango. Y me parece que hay que pensar eso no como populismo. Porque el populismo también puede ser refractario y ponerse a la defensiva frente a lo sofisticado. Puede caer en el facilismo. Pero cuando Filippelli o Monjeau, con todo su bagaje, se interesaban por el tango, lo hacían desde una mirada no populista. Y eso me interesa. Si yo tuviera que definir un modelo de práctica intelectual, sería ese: la sofisticación de la lectura. La sofisticación viene dada por la lectura, no por el objeto. Josefina Ludmer, que escribió uno de los libros más sofisticados de la crítica argentina —El género gauchesco—, trabajó sobre la gauchesca: el mundo popular. Un libro exigente, complejo, con una construcción teórica brillante. Y su objeto era el mundo popular. Porque también se puede hacer lo contrario: bailotear a Schönberg. Prefiero a Monjeau, que con el aparato de Schönberg, puede escuchar tango y producir lectura sofisticada.

Si están satisfechos con nuestra tarea, piensen en colaborar con un poco de dinero mensual de manera de ir construyendo una base de seguidores pagos que nos permitan mantener y desarrollar este emprendimiento. Los valores pueden no significar mucho en sus economías mensuales pero para nosotros son un ladrillo más para construir el servicio que soñamos.

Vean si algunos de los valores de acá abajo les resultan accesibles, el aporte es mensual vía Mercado Pago (PayPal para el extranjero) y podés salir cuando quieras sin ninguna dificultad:

Transferencias directas cuando quieran y lo que quieran al alias gusnoriega.

Y, como siempre, los que quieran colaborar desde el exterior, lo pueden hacer vía PayPal:

Share this post