“Un demócrata de vieja cepa no pediría hoy libertad de prensa, sino libertad respecto de la prensa”.

Oswald Spengler, La Decadencia de Occidente (1922)

Me encontré el último domingo descartando una a una todas las columnas políticas de los diarios. No me interesaba ninguna, me pareció que la probabilidad de que me estuviera perdiendo una reflexión interesante o alguna información hasta ese momento desconocida era tan baja que no ameritaba el tiempo de lectura. Tengo el máximo respeto por las personas que las escriben, no es nada personal. Lejos de mí el discurso pavo de los "ensobrados" o de que trabajan para tal o cual causa. El problema no es personal ni político, aunque sí lo es en un sentido más general. La idea de escribir sobre la coyuntura política una (o dos) veces por semana, pase lo que pase, te lleva inevitablemente a la medianía y a la repetición.

Por supuesto que influyen otras cosas. Es enero, la actividad política no es tan intensa como durante el año, y la polarización generada por Milei hace que las columnas políticas estén llenas de "por un lado esto; por otro lado, lo otro", un miedo a quedar identificado con uno de los bandos que las hace ilegibles. Por otra parte, el fenómeno Milei es totalmente inasible y el periodismo político ha gastado más energía en no quedar asociado a sus modales más reprobables que a tratar de entenderlo con curiosidad y apertura mental (con la elegante excepción en La Nación de una amiga de la casa, Luciana Vázquez). El día a día de La Libertad Avanza está lleno de mezquindades y situaciones grotescas; es alejando el foco de eso en donde uno encuentra que la experiencia es interesante y puede ser transformadora para la Argentina. Claro, esa observación no se puede repetir en una columna una o dos veces por semana y el analista se deja llevar por el agua correntosa de lo cotidiano, llena de barro y detritos.

Más allá de las características puntuales del momento político argentino, creo que una de las cosas que Internet y la redes sociales han destrozado es la idea de periodización y con eso me refiero a que los consumos culturales se ofrezcan con día y horario. La idea de "revista", por ejemplo, ha quedado totalmente en el pasado y no falta mucho tiempo para que la mayoría de la población ignore totalmente el concepto. Que algo salga periódicamente cada día, mes o semana, que un programa sea emitido a partir de una hora y no pueda ser consumido fuera de ese lapso es algo que resulta tan anticuado como usar cataplasmas para la fiebre. La era digital comprimió el tiempo de una manera que ni Einstein soñó, haciendo que el flujo de acontecimiento-noticia-difusión-comentario-análisis sea instantáneo y sin proceso de maduración. Desde ya que ese vértigo tiene características viciosas, pero no era menos fraudulenta la idea de que todos los domingos había algo que decir y que ese algo tenía siempre la misma extensión.

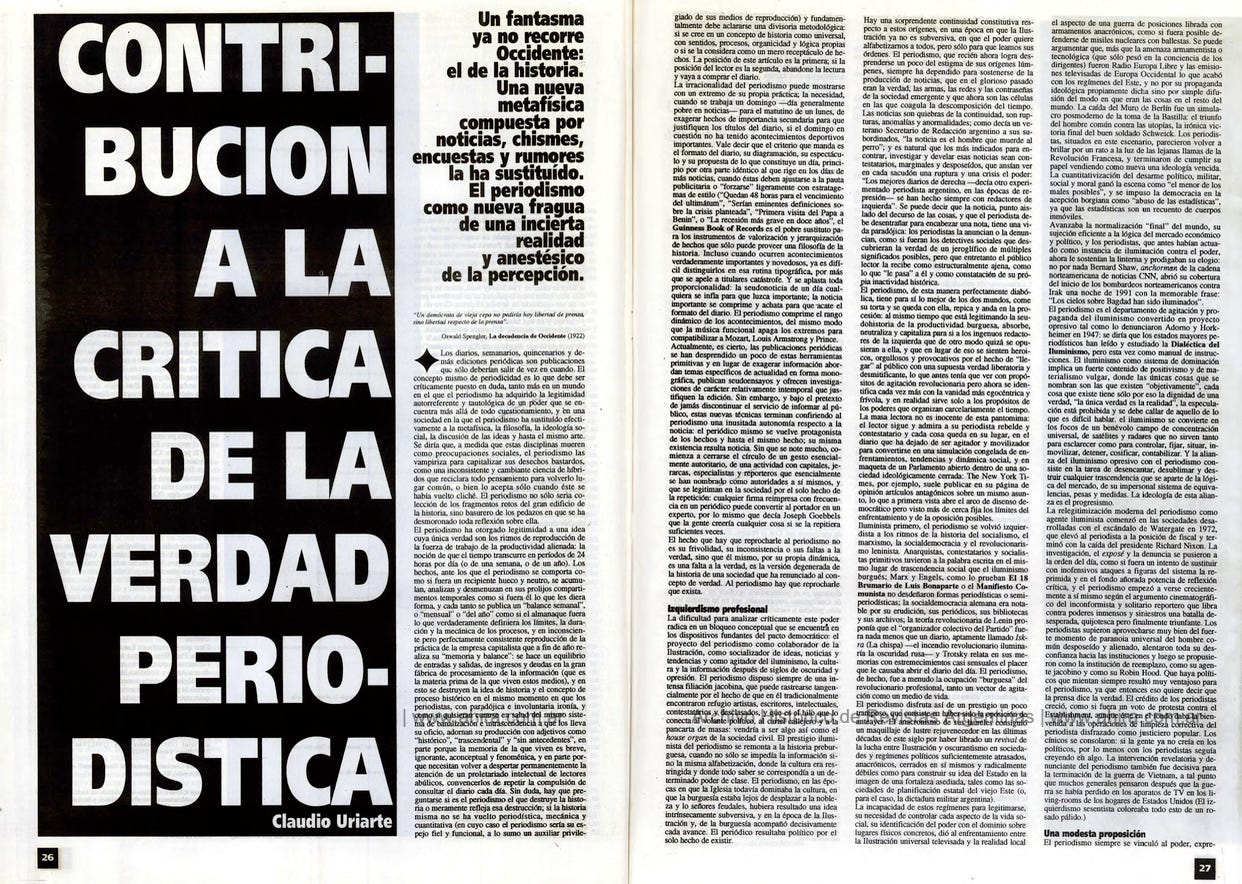

Mucho antes de la universalización del uso de Internet y de la explosión de las redes sociales, en una nota memorable, escrita en un medio independiente, muy marginal respecto del discurso dominante, el periodista y escritor Claudio Uriarte se quejaba de las características más burocráticas del periodismo. Fue en 1993 en la revista La Caja, editada por Tomás Abraham, en donde publicó este artículo notable. En esa nota (luego republicada por varios blogs y por El Amante) Uriarte discutía abiertamente la periodicidad de las publicaciones periodísticas. La frase de Spengler con la que encabezamos esta entrega es la cita que precede a aquel artículo notable. La nota de Uriarte continúa así:

Los diarios, semanarios, quincenarios y demás ediciones periódicas son publicaciones que sólo deberían salir de vez en cuando. El concepto mismo de periodicidad es lo que debe ser críticamente puesto en duda, tanto más en un mundo en el que el periodismo ha adquirido la legitimidad autorreferente y tautológica de un poder que se encuentra más allá de todo cuestionamiento, y en una sociedad en la que el periodismo ha sustituido efectivamente a la metafísica, la filosofía, la ideología social, la discusión de las ideas y hasta el mismo arte. Se diría que, a medida que estas disciplinas mueren como preocupaciones sociales, el periodismo las vampiriza para capitalizar sus desechos bastardos, como una inconsistente y cambiante ciencia de híbridos que reciclara todo pensamiento para volverlo lugar común, o bien lo acepta sólo cuando éste se había vuelto cliché.

La nota es valiente porque sale a cuestionar al periodismo en su época de mayor prestigio, la década del 90, un prestigio que, según Uriarte, es espurio y está construido sobre la decadencia cultural y la ignorancia de los lectores. Era la época del menemismo, en donde el arco de periodistas que se palmeaban la espaldas unos a otros podía ir de Horacio Verbitsky a Joaquín Morales Solá, pasando por Mariano Grondona y Jorge Lanata. Para Uriarte, esa corporación había tomado por asalto "la discusión de las ideas" y se eternizaba validándose a sí misma.

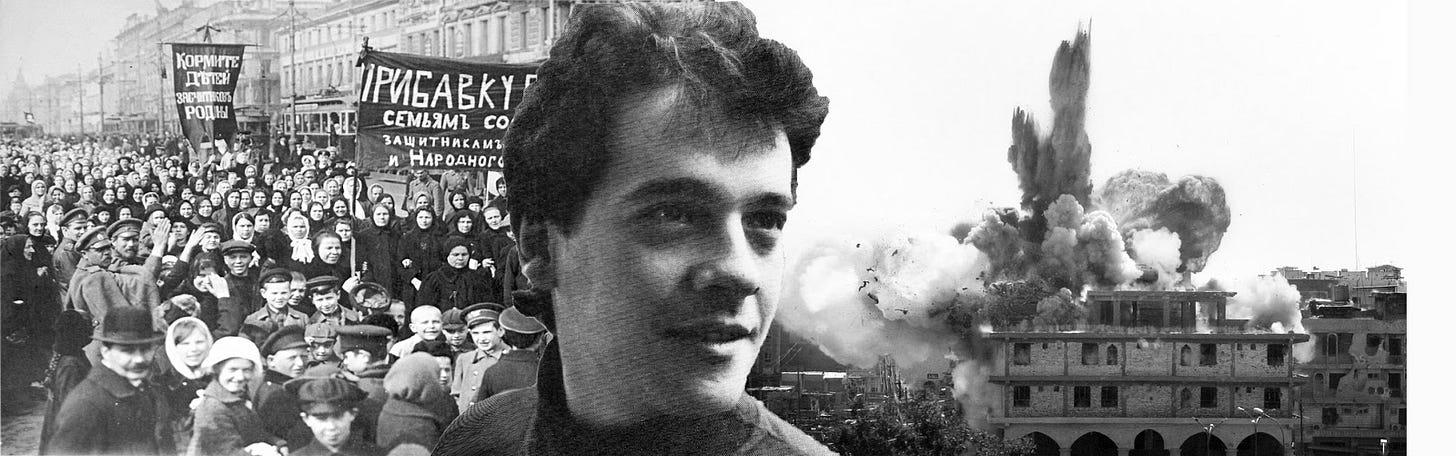

¿Quién era Claudio Uriarte, este pensador independiente, provocador y contracorriente? Escribimos sobre él hace un tiempo, en este newsletter, cuando nos dedicamos a contar la vida en Página 12 del genial escritor Salvador Benesdra, autor de El traductor. Benesdra y Uriarte, dos irritantes disidentes, compartían la redacción del diario de Lanata justamente en la era de oro del periodismo mainstream. Para irritar a sus colegas, Uriarte tenía sobre su computadora una foto de Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Gerald Ford y luego de George W. Bush. Escribió una biografía sobre el Almirante Massera que es uno de los libros esenciales para entender la década del 70 (Almirante Cero, Planeta). Envuelto en su apego por el alcohol, se fue convirtiendo en una persona cada vez más áspera y alejada de las convenciones sociales hasta que murió en un accidente doméstico en 2007.

La nota me vino a la memoria justamente este último domingo, cuando me descubrí rompiendo una tradición de décadas al descartar automáticamente todas las columnas políticas. Recordé la cita de la periodicidad y cierto tono crítico respecto del estado del periodismo en aquel entonces. Cuando la volví a leer me impactó la precisión del diagnóstico y lo importante que era volver a visitarla con los ojos de esta era confusa y cambiante.

Tomadas sueltas, las frases de Uriarte son geniales y asustan por su lucidez. El artículo en su conjunto es abrumador. Una selección rápida de párrafos —algunos increíblemente premonitorios— basta para demostrarlo:

El periodismo comprime el rango dinámico de los acontecimientos, del mismo modo que la música funcional apaga los extremos para compatibilizar a Mozart, Louis Armstrong y Prince.

El hecho que hay que reprocharle al periodismo no es su frivolidad, su inconsistencia o sus faltas a la verdad, sino que él mismo, por su propia dinámica, es una falta a la verdad, es la versión degenerada de la historia de una sociedad que ha renunciado al concepto de verdad. Al periodismo hay que reprocharle que existe.

La investigación, el exposé y la denuncia se pusieron a la orden del día, como si fuera un intento de sustituir con inofensivos ataques a figuras del sistema la reprimida y en el fondo añorada potencia de reflexión crítica, y el periodismo empezó a verse crecientemente a sí mismo como según el argumento cinematográfico del inconformista y solitario reportero que libra contra poderes inmensos y siniestros una batalla desesperada, quijotesca, pero finalmente triunfante.

El periodismo siempre se vinculó al poder, expresándolo, deseándolo o queriendo destruirlo; siempre encontró referencia en el Estado, y se postuló como una especie de Estado ideal.

La dependencia del poder democratizado respecto de la opinión pública depositó una fuerza inédita en manos de los periodistas, que empezaron a ser cortejados y manipulados por un poder oficial que encontró que la vida sin el periodismo era imposible.

Apareció la cholulez (degradación del snobismo) como método de conocimiento, consistente en la apariencia de violar mágicamente el tabú de la intimidad del poder para dejarlo reforzado después de un breve instante de voyeurismo por interpósita persona periodística, por el que el periodista también recibe cierto lustre residual de insider.

La carrera en boga es Ciencias de la Comunicación, un híbrido que las chicas de barrio estudian para llegar a ser, precisamente, periodistas, como antes estudiaban corte y confección y después quisieron ser psicólogas.

Con el tiempo, todo el mundo será periodista, en potencia o en acto.

Uriarte allí no solo despotricaba contra el estado del periodismo sino contra la sociedad toda y, en particular, contra la elite universitaria:

La gente ya no es culta: es informada. Las conversaciones se vuelven intercambios de cocktail, pases de salón, slogans de estúpidos de Flaubert, contraseñas universitarias mal aprendidas. La capacidad de atención y concentración disminuye. Cualquier intensidad es tachada de “autoritaria”, “terrorista” o “loca”. La filosofía universal es el escepticismo vulgar, el cinismo de barrio. Ya no se sabe leer de verdad: los alumnos de literatura, que en su gran mayoría solo aspiran a volverse apparatchicks de la nomenklatura universitaria, aprenden solamente los fragmentos, las citas y los códigos para pasar los exámenes, y reciben una estructura conceptual cuya frigidez, desapasionamiento y además de necia superioridad analítica frente al objeto jamás les permitirá, por ejemplo, conmoverse con Madame Bovary o reírse con Bouvard y Pecuchet; antes tendrán que hacer la autopsia semiológica y descubrir dónde están el significante, el sintagma y el rizoma, de modo de poder continuar arruinando la sensibilidad de las generaciones venideras.

Sobre el final, Uriarte proponía la revolución periodística, sacar un diario cuando corresponda, cuando hubiera algo que decir:

Ya no es posible reeditar el Iskra, pero sí consumar una modesta proposición: el “diario” aperiódico, que debería salir sólo de vez en cuando (cuando hubiera novedades, cuando hubiera algo nuevo que decir), que resistiera toda lógica y presentación de mercado, renunciara a toda homogeneidad ideológica y se propusiera y circulara como consigna y como forma de reconocimiento y supervivencia de una diáspora de individuos anónimos, aislados y dispersos. El “diario” aperiódico, periódico del antiperiodismo, quizá ni siquiera debería tener nombre.

¿Qué pasó desde 1993, en donde Uriarte denunciaba la autocomplacencia del periodismo y la farsa de sus elite intelectual y la actualidad? Pasaron varias cosas, especialmente la irrupción de las redes sociales y la crisis generada por la pandemia. Pasó lo que Martín Gurri llamó La rebelión del público, es decir, la deslegitimación total de las elites dirigenciales y su cuestionamiento directo y horizontal a través de las redes sociales por parte del hombre común. Pasó que Internet terminó de destruir esa periodización que a Uriarte lo irritaba tanto y a la que el periodismo tradicional se aferra sin encontrar la salida a su laberinto. Pasaron los dos años de la pandemia y con ella la mayor irrupción del Estado en la vida de los ciudadanos que hayan visto los países democráticos en tiempo de paz. Pasó que en ese estado de sitio impuesto con argumentos sanitarios, las elites, especialmente políticos y periodistas, fueron dotados de inmunidad contra el encierro, al tiempo que desde sus lugares de trabajo vigilaban y castigaban a los ciudadanos no privilegiados. Pasó la emergencia política como líderes de outsiders estrafalarios, que pudieron conquistar el poder gracias a mostrarse de todas las maneras posibles en la vereda de enfrente de esas elites cuestionadas

¿Qué habría pensado Uriarte de esta verdadera revolución plebeya? En algún lugar, el manifiesto antiperiodístico que escribió en 1993 podría ser la declaración de principios de la rebelión del público. La autocelebración que él denunciaba se hizo imposible y en las redes sociales pagan justos y pecadores por igual: la deslegitimación alcanza a todos. Imagino a Claudio distante, siempre opositor, pero con una media sonrisa, disfrutando de un nuevo estado de cosas en las cuales esa "diáspora de individuos anónimos, aislados y dispersos" desecha los ejercicios tradicionales del periodismo y arma, entre columnas sueltas, artículos, blogs y newsletters, su propio diario aperiódico, que aparece sólo cuando tiene algo que decir.

La nota completa de Claudio Uriarte la pueden leer acá:

Si están satisfechos con nuestra tarea, piensen en colaborar con un poco de dinero mensual de manera de ir construyendo una base de seguidores pagos que nos permitan mantener y desarrollar este emprendimiento. Los valores pueden no significar mucho en sus economías mensuales pero para nosotros son un ladrillo más para construir el servicio que soñamos.

Vean si algunos de los valores de acá abajo les resultan accesibles, el aporte es mensual vía Mercado Pago (PayPal para el extranjero) y podés salir cuando quieras sin ninguna dificultad:

Y, como siempre, los que quieran colaborar desde el exterior, lo pueden hacer vía PayPal:

Impresionante la nota de Uriarte, ¡qué potencia!. Hay algunas cosas que no comparto, como su ponderación de Adorno y Horkheimer, pero es verdaderamente notable las cosas que escribió en ese momento, pricipios de los 90, donde el periodismo estaba en el cenit de su prestigio intelectual. Me había llamado la atención la cita de Spengler, no me pareció que fuera el tipo de filósofo que a usted Gustavo, que es un tipo con humor, le gustaría citar... por lo amargo, digo. Malos chistes aparte, gracias por adjuntar la nota original. Y totalmente de acuerdo con sus apreciaciones sobre la afimidad de lo que dice Uriarte con el libro de Martin Gurri, que descubrí gracias a usted y a Quintín. Un cordial saludo.

Excelente nota y notable la anticipación de Uriarte.

Lo que me llama la atención es que los propios periodistas, muchos de ellos muy buenos, se sometan a la obligación de escribir (o de hablar a diario) sin tener mucho que decir porque va en desmedro de su propio prestigio.